株式会社山都でしかさま中間インタビュー

有機農業全国No.1の町で挑戦する「ワクワクする農福連携」とは

株式会社クロスエイジ(以下、クロスエイジ)は、「大規模農業経営の安定した人材確保と経営」「障がい者の農業現場での活躍」ができる地域や社会を目指すべく、休眠預金活用事業における資金分配団体として、農福連携推進のために活動する6実行団体の支援を行っています。

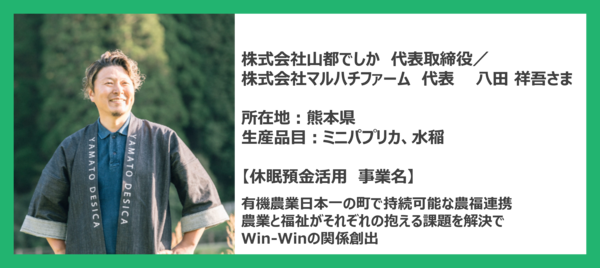

今回は本プロジェクトの実行団体である、熊本県山都町の課題解決・活性化を目指して複数農家が集まり法人化した株式会社山都でしか(以下、山都でしか)の代表取締役・八田 祥吾さまに休眠預金活用事業に申請したきっかけや事業発案への想いをお伺いしました。

株式会社山都でしかさまの事業内容ついて教えてください。

山都でしかは、山都町の課題解決と活性化を目指して農家たちが集まり法人化した会社です。活動の発端となったのは、町が主催する「食農観光塾」。この塾を通じて、山都町の魅力や課題に向き合い、次々と具体的な取り組みを形にしてきました。

例えば、新規就農者向けツアーやイベントの企画・運営、子どもたちへの食育事業では、山都町の良さや野菜の魅力を伝えるために小学校を訪問しています。このように、町のためになることなら何でも積極的に実現する柔軟な組織であることが、山都でしかの特徴です。

この会社の原点は「危機感」ではなく、「可能性」にあります。山都町には豊かな自然、魅力的な食材、人々の温かさといった、無限の可能性が広がっていると感じたからこそ、行動を起こしました。私たちの活動は、持続可能な街づくりのために楽しみながら挑戦してきた結果として、いつの間にか山都町の課題解決に繋がっていました。

今回、クロスエイジの休眠預金活用事業に申請したきっかけや理由を教えてください。

山都町は、有機農業日本一の町として知られ、有機JAS認証事業者数が全国最多を誇ります。また、SDGs未来都市にも選出されるなど、持続可能な社会に向けたさまざまな取り組みを行ってきました。しかし、農業を基幹産業とするこの地域では人材不足が深刻な課題となっており、農家にとって収穫後の選別・袋詰め作業が大きな負担となっていました。多くの農家が外部委託を望んでいましたが、有機JAS認証を取得した施設が必要であり、施設の建設費や運営面の課題から事業性を見出せず、解決策を模索していました。

そんな中、知人からクロスエイジさんの休眠預金活用事業の存在を教えてもらい、「農福連携」という新たな可能性に気付きました。山都でしかが就労継続支援A型事業所を開所し、そこの利用者にパッケージ作業を委託することで、農家の課題解決と雇用創出の両立が図れるのではないかと考えたのです。このアイデアにより、農家は生産に専念し規模拡大を目指せる一方、福祉事業所の利用者には新たな仕事の機会を提供できる、まさにwin-winの事業になると確信しました。

この仕組みを活用すれば、山都町の課題解決と持続可能な農業ビジネスの基盤づくりが可能になると考え、応募を決断しました。申請締切までわずか1週間というタイトなスケジュールでしたが、集中して事業計画を練り上げ、申請を完了。この挑戦が、山都町の農業と地域の発展につながる大きな一歩になると信じています。

現在の休眠預金活用事業の状況を教えてください。

休眠預金活用事業の採択から2年間が経ちました。この2年間は準備期間に充て、農福連携について多くの学びを深めてきました。

それまで障がい者の方々と接する経験が少なかったため、発案の段階では正直不安を感じていました。今でもその不安が完全に消えたわけではありません。しかし、福祉分野での知識や経験を持つメンバーをチームに迎え入れ、役割を分担することで、その不安を少しずつ払拭できると考えています。

施設の事業計画や改修のスケジュールも整い、2024年11月からいよいよ改修がスタート。同時に必要な申請関係も進め、県の枠を確保するとともに、町からのバックアップの了承も得られました。これにより、2025年5月の開所が実現する予定です。また、2025年1月にはサービス管理責任者の採用を予定しており、さらなる準備を進めています。

この2年間、クロスエイジさんからの月1回のサポートや福祉コンサルの助けを受けながら、利用者への接し方や作業の教え方、業務を見える化する方法など、専門的なスキルを学びました。また、必要な資格取得にも挑戦し、福祉分野での知識と経験を積み重ねています。今後もこうした学びを継続しながら、利用者が安心して気持ちよく通える体制を整えていきたいと考えています。

地域に目を向けると、B型事業所は複数あるものの、A型事業所は1つしかありません。町としてもA型事業所を増やすことを望んでおり、私たちの取り組みがその一助となることを期待しています。また、B型からスタートした方が成長し、A型へと移行して工賃が上がることで、努力が成功体験に結びつく仕組みを作りたいと考えています。成長と報酬の実感を持ってもらえる環境を提供し、自立を支援していきたいと思っています。

今後の休眠預金活用事業の予定を教えてください。

2025年5月の開所後、初年度の目標として、A型事業所の利用者を10名確保する計画を立てています。この目標を達成するために、既に山都でしかの農家メンバーとの協力で1年間の仕事量を確保しており、計画上、事業収入の安定が見込める状況です。また、仕事を新たに探しにいく必要がない点も、事業運営において大きな強みです。

現在、農家メンバーを中心に、品目ごとの時期や業務内容の細分化が進んでおり、これを基にしたマニュアル化を開所に向けて進めています。このマニュアル化により、利用者がスムーズに作業に取り組める、自分の役割を理解しやすくなる環境を整備し、A型事業所の運営を効率的かつ効果的に進めていきたいと考えています。

将来的には、山都でしかの農家メンバーに留まらず、地域の他の農家からの依頼も受け入れられるような施設外就労の仕組みを構築することを目標にしています。この取り組みを通じて、山都町全体の農業と福祉の連携をさらに広げ、地域全体の発展に寄与していきたいと考えています。

休眠預金活用事業は、地域課題の解決と持続可能な仕組みの構築に向けた重要なステップです。このプロジェクトを通じて、農業と福祉の新しい形を創出し、山都町の未来を支える事業として成功させるために尽力していきます。

さいごに

山都町は、SDGs未来都市に選出されるほど可能性に溢れた町だと私たちは信じています。「山都でしか」では、農家という枠を超えて、町の活性化のためにこれまでも数多くの挑戦に取り組んできました。「面白そう」と感じることには、迷わず飛び込む私たちですが、今回の休眠預金活用事業への申請には正直、不安も入り混じっていました。

しかし、改めてこの事業の可能性を考えたとき、農家の所得向上や、福祉事業所を利用する障がい者に新たな仕事を提供できることなど、社会的メリットが非常に大きいことに気づきました。さらに、この取り組みは山都町全体の発展に寄与し、町の未来を支える重要な一歩になると確信しています。

現在、農福連携はまだ世間的には導入へのハードルが高いとされている分野です。しかし、私たちはこの事業を通じてその壁を乗り越え、ロールモデルとして全国に示していきたいと考えています。農業と福祉が連携することで生まれる新しい可能性を、山都町というステージから発信し、持続可能な地域づくりに貢献していく所存です。

「挑戦することを楽しむ」精神で、この新しい試みを必ず成功させ、未来への道を切り拓いていきます。

(執筆:柴 萌子/編集:ひの りほ)